|

2010年10月27日 京都塾。

京都に私塾を開講した。 正式名称は「京都観光文化事業創造塾」で 私が座長を務めさせていただく。 第1回を10月16日に行った。 当日は堀場製作所創業者で、 京都市ベンチャー企業目利き委員会の委員長などを務め、 起業家の育成に力を注いでいる堀場雅夫氏にキースピーカーをお願いした。 塾生は21人、小さくても思想は深く、理想は高くである。 私自身の故郷に対して貢献したいという思いと、 大観光時代を迎えた21世紀、 日本観光のセントラル・コンセプトそのものともいえる京都を、 いかにビジット・デザイニング(訪ねるに値する場、価値) の視点から育てていけるかに、本気で取り組んで行こうと思う。

今、日本にとって、文化の力を世界に発信するグッドチャンスが来ているのだ。 グッドチャンス→グッドセンス→グッドビジネスである。 この塾から何人のニュープレゼンテイター、 ニューイノベーターが生まれてくるか、 京都1200年の知恵の力を借りて挑戦したい。

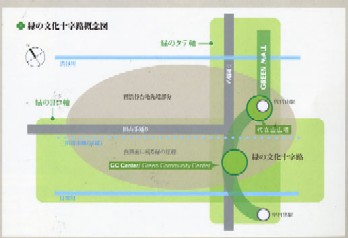

2010年10月26日 代官山にコンセプトを。

私の友人の岩橋謹次氏(株式会社アスピ代表)が理事長を務めている。 代官山周辺の未来構想を考えるシンクタンクで、 緑の文化十字路(GCC=Green Cultural Crossroads for Great Community Creation)をコンセプトに、 積極的に代官山を軸とした未来構想を提示している。 中目黒駅と代官山駅をつなぐGreen Community Centerなど、 地域視点に立ちながら、より大きなフレームで 次なる都心のデザインを構想していることに注目したい。 特に注目すべきは「水路」の復権と活用である。 それは三田用水・上水の“オープン・ミュージアム”構想などによく表れている。 これからの都市は、単なる機能性の集積だけではなく、 自然力、メディア力、アート力の相乗でなければならない。 代官山ステキ総合研究所のさらなる前進を願ってやまない。

2010年10月25日 竺仙と江戸帖。

今から168年前、江戸も後期、 江戸文化が成熟しきったころのからの老舗だ。

その竺仙さんと、当社が発行している 江戸がテーマの手帳「江戸帖」がコラボレーションさせていただいた。 3種類ある表紙カバーの文様は、 すべて竺仙さんに伝わる江戸時代からのデザインである。 そのどれもが見事に完成しており、 完成されたデザインの凄さを改めて感じる。

竺仙さんのホームページでは、 江戸帖と竺仙オリジナル「干支手拭」が セット販売されているのでご覧いただきたい。

竺仙さんと江戸文化にあらためて感謝である。 ありがとうございました。

2010年10月19日 キャリア・プレゼンテーション。

人におけるパーソナル・アイデンティティから、 企業におけるコーポレート・アイデンティティに至るまで、 時代はその人であること、その企業であることに 「ゆるぎない同一性」を求めている。 それは単に表層的なデザイン設計だけではなく、 その企業の思想、哲学、志、社会責任などにブレがなく、 はっきりとした「存在証明」を確認したいのだ。

PAOSの中西元男氏だろう。 世界のCI事例を一冊にまとめた 『DECOMAS- 経営戦略としてのデザイン統合』の登場から、 日本のCIの幕は開いたといえる。 中西氏から、『コーポレート・アイデンティティ戦略』 (誠文堂新光社)が送られてきた。 サブタイトルに『デザインが企業経営を変える』とある。 中西氏とPAOSのCI活動の「キャリア・プレゼンテーション」である。 中西氏はデザイナーではない。プロデューサーである。 その意味でこの本は、日本のCIプロデュース史である。 2010年10月18日 「祖」の時代。

我々の魂、霊の最も根源的なルーツである。 いわゆる御霊親だ。

ついに伝統文化の時代がきた。 あらゆるものに「祖」が問われる時代である。 それを最初に作った人は誰か。 その手法を最初に編み出した人は誰か。 最初に生まれた土地はどこか。 どのような歴史を持ち、どのような経緯で現在に至っているのか。 まさにブランディングそのものである。 作家で大手冠婚葬祭会社の代表である一条真也氏から 『ご先祖さまとのつきあい方』(双葉新書)という著書をいただいた。 「ご先祖様に申し訳ない」「ご先祖様が見ている」。 このような素朴な感謝信仰が薄れてしまった時代、 世の中は混乱してきているように見える。 一条氏の姿勢に共感を覚える。

2010年10月15日 グリーン・ユートピア。

理想郷、桃源郷だということだ。 しかし、地球温暖化の原因にみんなが気づき、 何とかしなければならないと全員が思い始めたいま、 ユートピアを現実のものにしなくてはならない。 その救世主のひとつが植物であることはほとんど周知の事実になった。

チャールズ・ライクの『緑色革命 The Greening of America』 が出たのが1971年。 約40年かかって、ついにグリーニングは思想から実践になった。 吹田良平氏から『GREEN Neighborhood グリーンネイバーフッド』 (繊研新聞社)という著書をいただいた。 ~米国ポートランドにみる環境先進都市のつくりかたとつかいかた~ というサブタイトルにあるとおり、 吹田氏が惚れ込んで何度も通ったポートランドのライフスタイルと 環境施策が写真を多用してグラフィックに編集されている。 環境問題は理屈だけではない。 「感じる」ことが何よりも大切だと私は思う。 この本には「感じる環境問題」がある。 2010年10月14日 セルフ・モチベーション。

心理の時代に突入したいま、 人が持つべき最も重要な資質は「意欲」である。 平たく言えば「やる気」である。 この意欲、やる気が、つまりはモチベーションである。 見えざる心理が、見える社会、物の経済を動かす時代だ。

アメリカに「マンデー・モーニング・レモン」という言葉があるが、 これは「自動車工場で月曜日の午前中に 生産される車には不良車が多い」という意味だ。 月曜日はやる気が低いのである。 一方で「サンクス・ゴッド・イッツ・フライデー」というのもある。 「神様ありがとう、今日は金曜日だ」という意味だが、 これはようやく今週の労働から解放されるという意味である。 サンクス・ゴッドとマンデー・モーニングの間に、 アメリカのブルーワーカーの休日がある。 モチベーションの低さがうかがわれる話である。

日本の企業にとっても重大な問題だ。

リンクアンドモチベーション代表の小笹芳央氏と 神戸大学大学院経営学研究科長の金井壽宏氏が、 モチベーションとは何か、モチベーションをどう上げるかを縦 横無尽に語り合う本『社長と教授の「やる気」特別講座」(かんき出版)を 小笹氏からお送りいただいた。 おおいに役に立つとともに、自分も元気付けられる。 一読をお薦めしたい。

2010年10月13日 GNH。

グロス・ナショナル・プロダクト=国民総生産から グロス・ナショナル・ハッピネス=国民総幸福度へ、ということである。 経済の指数ではなく、幸福の指数で国の豊かさを計ろうという発想は、 大きなパラダイム転換である。

東京大学名誉教授の月尾嘉男氏から、 『あたたかい地域社会を築くための指標ー荒川区民総幸福度 (グロス・アラカワ・ハッピネスGAH)』という本をお送りいただいた。 本書の中で月尾氏は「一人一人の意識革命が幸福を実現する」 というタイトルで寄稿されている。 世界的に見てGNHではかなり遅れをとっている日本は どうすべきかという指摘である。 コミュニティの成熟と発展は、これからの地球社会の基本路線だ。 コミュニティをGNHで計ろうという姿勢には大いに共感できる。 2010年10月12日 コンセプト・ガイドブック。

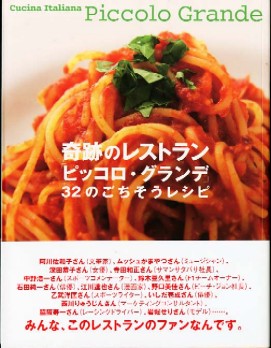

32人に常連客が紹介する本、 それが『奇跡のレストラン「ピッコロ・グランデ」32のごちそうレシピ』 (サンワード・コミュニケーションズ)である。 阿川佐和子さん、ムッシュかまやつさん、深田恭子さんなどが、 お気に入りのメニューとコメントを寄せている。

これはコンセプト・ガイドブックである。 これからは物を提供するだけではなく、 コンセプト=考え方を提示することが、 どのような業態であれ、一番大切な作業になる。 本書は食を語りつつピッコロ・グランデのコンセプトを 語っている優れた本といえる。 2010年10月 7日 ワインと楽習。

先般のヨーロッパツアーでの見所のひとつはブルゴーニュだった。 ご存じの通り、世界のワイン王国である。 当ツアーに参加された江州技研の種村和重氏はワインに詳しく、 この本を読んでおいたら?と言って、 『ワインという名のヨーロッパ』(内藤道雄著 八坂書房) という本を手渡してくれた。 ご存じの通り、ワインは大変薀蓄が深いお酒である。 楽習することが、ワインというお酒の楽しみの一つなのだろう。 これからは楽習の時代である。 どんなことにも薀蓄が付いて回る。 落語からメジャーリーグベースボールまで、 薀蓄を語れる人が座の中心になる。 種村氏にあらためて謝意を述べたい。 ありがとうございました。 2010年10月 6日 美のパトロン。

朝日新聞社より発行された 『近代美術の歩みとともに~髙島屋百華展』という本を、 京都に行った時に買い求めた。 髙島屋が集めた美術品の数々に圧倒された。 富岡鉄斎、竹内栖鳳、横山大観などの日本画、 宮本三郎、梅原龍三郎、中川一政などの洋画、 北大路魯山人などの工芸・彫刻など、 まさに「近代美術の歩みとともに」である。 百貨店が担った大きな役割のひとつに美術コレクションがある。 美術展は、百貨店の大きな集客パワーでもあったのだ。 企業の社会的責任が問われる今日、 エシカル、エコロジーばかりでなく、 美のパトロンとして、 放置しておけば散逸していく美術品を収集しておくことは、 百貨店の大切な仕事だろう。 髙島屋が京都創業であることもはじめて知った。

2010年10月 4日 世界を変える姉妹。

マリー・ソーとキャロル・チャウという二人の若い女性が著者である。 2人は「SHOKAY」というフェアトレードブランドを立ち上げた。 中国西部のチベット族が飼育するヤクを使ったニットブランドである。

社会貢献活動のPR&マーケティングに特化した NPO法人「ソーシャルコンシェルジュ」を立ち上げ、 「Do Good,Be Happy!」というセレクトショップも開いている。 林民子氏には当社が主催する勉強会 「文化経済研究会」でも先頃ご講演いただいた。

倫理的であり道徳的であるということは、 これからの経済活動に欠かせない精神だ。 林姉妹のアクションは、世界を救う行動だといえる。 今後ともご活躍を祈る。 2010年10月 1日 HABITA「みんなの家」。

MISAWA・internationalのHABITA「みんなの家」が 「2010年度グッドデザイン賞」(Gマーク)を受賞した。 これからの家作りに大切なのは、 長く暮らせる家、続く家、使える家。 地に足のついた身の丈サイズの家といえるだろう。 「家という場所の持つ力を信じ、 現代社会の課題に正面から向かいあっている」点が 高く評価されたとあるが、まさにそのとおりだ。 代表取締役の三澤千代治氏の未来に向けたコンセプトにおおいに賛同する。 三澤千代治氏とそのスタッフに心より祝福の辞を述べたい。 おめでとうございました。

|