|

2010年9月30日 フィールドワーキング。

机の前で考えてばかりいても、本当のところは見えてこない。 自分の足で現地現場へ出かけ、 そこで考え、推論し、仮説を検証してみることが一番重要なのである。 これは学問もビジネスも同じだ。 現場100回はフィールドワークの極致といえるだろう。 立命館大学大学院の私の生徒22名が、 今年もまた東京へフィールドワークにやってきた。 今回は六本木再生というテーマで、 六本木ヒルズと東京ミッドタウンで幹部の方からレクチャーしていただいた。 ライフスタイルを含有した都市のデザインは、 これからの都市再生シナリオの眼目である。 現場で学んだことを机上に生かし、 それをまた現場へ戻す。 感性学習と論理学習の繰り返しと融合である。 そこからコンセプトは生まれてくるのだ。

2010年9月29日 漱石とデザイン。

夏目漱石は、最初建築家を志したそうである。 彼には明治という時代が、 外からの圧力で歪められているように見えていたそうであり、 建築がその代表的なものと感じていたようだ。

川床優氏は私の後輩で、武蔵野美術大学建築学科出身である。 川床氏が、大変ユニークな視点の本を送ってきてくれた。 それが『漱石とデザイン~百年後をデザインする君へ』 (MEDIA FRONT)である。 漱石の小説は、いずれもその本質は「文明批評」であり、 その意味で漱石が建築を志したのも理解できる。 建築もまた文明批評なのだから。

漱石が持っていた新たな一面を探り出して、 次代を担う若者たちへのメッセージとした 川床氏の慧眼と熱意に敬意を表したい。 2010年9月28日 江戸文化と落語。

入船亭扇里、林家きく麿、三遊亭鬼丸、蜃気楼龍王、 柳家小せんの5人である。 なかでも私は林家きく麿がご贔屓であり、 彼がアルバイトで生計を立てていたころから知っている。 祝・真打ということで駆けつけた次第だ。

落語は江戸文化の華であり、落語がなければ、 江戸時代の庶民文化も今に伝わっていまい。 今江戸が大変な人気だが、落語はこの江戸人気の起爆剤になりうる。

下のパンフレットは、漫画家のバロン吉元さんが、 きく麿のために描いた粋なイラストである。

ともあれ、がんばれ、きく麿である。

2010年9月22日 地方の呼び声。

支流沿いの小さな「イチノマタ」に住むデザイナーである。 木賃ハウス主人で、サコダデザイン代表だ。

彼の著書『四万十日用百貨店』(羽鳥書店)をお送りいただいた。 高知新聞に連載されたエッセイの集大成本である。 写真も入ってなかなか楽しい本である。

見直されているというよりも、 都市化の流れの中で見失ってしまった本当の人間の暮らし、 物の生産の仕方とは何かという自らへの問いかけが、 私たちの目を再び地方へと向けているのだろう。

成熟し、無国籍化し、その分、その土地本来の風土を失った。 無論新たなブレイクスルーが起きて 都市は新たな自己像を再創造するだろうが、 土地に根付き、生産し、暮らすことの大切さを、 人々は直感として知り始めている。 地方の文化が見つめなおされているのは、ある意味当然である。 都市を経由せずに世界へ直接プレゼンテーションするようなことは、 今後ますます起こってくるだろう。 インターネットの世界もその後押しをする。

私も一度お伺いして木賃ハウスと四万十の自然、 その産物を満喫させていただいたが、 自然が最大の力だということをあらためて知らされた。 「荒野の呼び声」ではないが、「地方の呼び声」の時代である。

2010年9月16日 Voice of Design

今回は5月に開催されたVOICE OF DESIGN FORUM 「環境問題を文化で解く」をリポートしている。 本機構理事長・水野誠一氏の開会挨拶の後、 基調講演を栄久庵憲司氏が行った。 私は「農文化への提言」という分科会の中で、 農業がどうやって地域を活性するかという提言をさせていただいた。 区別と分業を中心とした工業社会からの脱却は全産業の課題であるが、 農業はそれをホリスティックに変える突破口だと思っている。 農民だけが農業をするのではなく、全生活者が農に携わる時代だろう。 日本デザイン機構は常に課題に 真剣に取り組んでいるのでご注目いただきたい。 お時間があるときに検索もしていただきたいと思う。

2010年9月13日 センスの力。

最新のご著書『浅沼公子流 経営センスの磨き方』 (中央経済社)をお贈りいただいた。

浅沼さんは「ネクシンク」の16年にわたるご愛読者である。 また文化経済研究会にもたびたびご出席いただいている。 浅沼経営センターは1,000社余の顧客を持つ 有数のワンストップ会計センターグループである。

本書は経営における基本中の基本、 しかしそれを知らなければ経営というものができない 必須のコンテンツを網羅しており、 私もあらためて教えられた。

経営は「センス」である。そして何事も「センス」である。 よりセンスのいい社会を作ろうとすれば、よりセンスのいい会社を作らねばならない。 そのことをよく知り、またそのことを人生の目標としている 浅沼さんの情熱があふれている本である。 ぜひご一読をお薦めする。

2010年9月 8日 パリの2つの百貨店から。

世界最初の百貨店と言われている ボン・マルシェ百貨店を生んだのはパリである。 そのパリを代表する2つの百貨店を見てきた。 プランタン百貨店は世界のブランドが集積していて、 クリエイターブランド、アクセサリー、コスメ、

ハウスウェア、インテリアと何でも揃っている印象である。

同様に数々の高級ブランドをそろえているが、 どちらかというとパリの日常を感じさせるホームグラウンド型の百貨店に思えた。

世界から来るツーリストをもてなそうというサービス精神である。 パリがどのような位置づけの都市であり、 自分たちはどのようなポジショニングにあるかを心得ている。

ブランドを生み、そのブランドをいかに育てるかを、 行政も企業もよく知っている。 おおいに学ぶべき点だろう。

2010年9月 7日 芸術戦略都市、パリ。

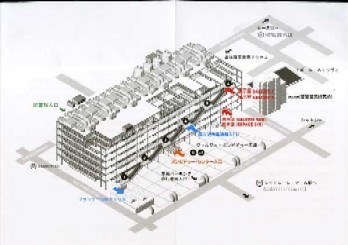

10日間ほど、弊社恒例の視察ツアーでヨーロッパを旅してきた。 パリ、リヨン、ブルゴーニュである。 パリは世界一の観光都市だ。年間5000万人ほどの観光客が訪れ、 その6割は海外からである。 文化とアートとファッションがパリの集客装置である。 その中心がポンピドゥー・センターだ。 1977年に開館し、名前は大統領で現代芸術の擁護者でもあった ジョルジュ・ポンピドゥーにちなんでいる。 現代美術や現代音楽、ダンス、映画などのための拠点を パリ中心部に設けようとの意図から計画されたセンターである。 建築の斬新さは、その外観の奇抜さもそうであるが、 中側の空間から不要のものをすべて取り去り、 まさに「空間」として見せたそのアイデアにある。 シティ・オブ・シティ、パリの中のパリである。

そこにはパリを世界一の芸術都市として成立させようという したたかな都市シナリオの戦略が見える。 アート&デザインは21世紀の都市戦略の中核をなすコンセプトであるが、 パリは単に偶然のうえに成り立っているのではなく、 そこに戦略的意図がはっきりあることが学ぶべき点だろう。

2010年9月 2日 2つの知能が1つになる時。

株式会社船場の元取締役・企画開発担当で ㈱フロンティアリテール研究所代表取締役社長の 小嶋彰氏から『スペースブランディング』(商業界) というご著書をお送りいただいた。 サブタイトルに「街づくり、商業施設づくりのバイブル」とあるが、 まさにそのとおりの内容である。 小嶋氏でなくては書けない、氏の集大成の一冊だろう。 氏とは日本ショッピングセンター協会で知己を得た。

何事においても、「生涯を賭ける」ということはすごいことである。 人には一生しかなく、生は一度だけである。 それに人生のワンテーマを注ぎ込むことはすごいことだ。

人間の知能には2つあり、人生の前半の若いころは流動性知能、 後半期にいたると結晶性知能だという。 前半の知能は一瞬の閃き型で、 後半のそれは水晶が結晶していくように成長していくのだという。

この本には小嶋氏の2つの知能が注ぎ込まれているように思う。 ますますのご活躍をお祈りする。

|