|

2010年8月25日 知のシューレ。

二期倶楽部の北山ひとみさんは、常にチャレンジする人だ。 彼女が主宰する二期倶楽部の新しい試みは「チャリティランチテーブル」である。 厳選した栃木の食材を使ったランチを提供し、 その収益を社会に戻す。 すべて特定非営利活動法人アート・ビオトープの 里山チクルス・プロジェクト(里山保全)の活動にあてられるという。 「栃木の食材×愛=口福∞」である。

また学びにも熱心で、「那須を新たな文化の聖地、日本のバイロイトにしよう」と、 さまざまなシンポジウムを開催し、 そのレポート誌として『山のシューレ』を発行している。 山のシューレとは、ドイツ語で「山の学校」という意味である。 知をさまざまな形で展開していくところに、 これからの環境問題解決の糸口があるだろう。 まさに未来文化行為である。 どのような活動にもコンセプトが必要で、北山さんはそのことがよく分かっている。 「知のシューレ」を目指す北山さんの今後の活動にさらに期待したい。

2010年8月23日 企業と芸術。

どのような表現行為も、発表する場を持たなくては成立しない。 インターネットはその点において革命を起こしたが、 「場」という概念にこだわってみると、 やはり空間と時間と状況が渾然となって迫ってくる リアルギャラリーの魅力は永遠のものだという気がする。 わざわざそこまで行かなくてはならないという 限定性も、ギャラリーや舞台の魅力なのだ。

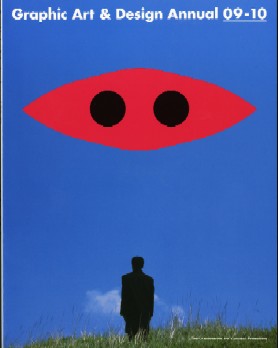

『Graphic Art&Design Annual 09-10』を お贈りいただいたのでご紹介する。 DNPとはもちろん大日本印刷のことである。 ggg(ギンザ・グラフィック・ギャラリー)をはじめとする 同財団の活動はきわめて活発で、 日本のデザイン&アートシーンに大きな影響を与えてきた。 表紙の写真は細谷巖氏の作品で、 氏が思っている物語的なデザインのひとつであるという。

企業こそ、何らかの形で芸術に寄与することが求められる時代である。 その大いなる成果の一つが、DNP文化振興財団の活動だといえるだろう。 2010年8月19日 美意識の時代へ。

それは「美意識」である。a sense of beautyだ。 特に日本人の美意識が、さらに問い直されてくることだろう。 世界中、どのエリア、どの民族にもそれぞれの美意識はあろうが、 世界に通用する普遍性を持ちながら、 しかも他のどこにもない独自性を保っている美意識は日本のそれであろう。 春夏秋冬、二十四節気、雪月花、 季節を音や目で楽しむ日常、小さなものを愛でる心。 それらはエコロジーであり、アートであり、平和を好む人の心である。

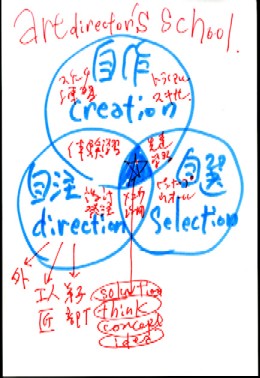

一つ目は「自作」。I'm creatorである。 二つ目は「自選」。I'm selectorである。 三つ目は「自注」。I'm director である。 この3つの「自」を複合的に使いながら、 人は自らの美意識を高め、自己表現していくようになるだろう。 表現の主人公はあくまでも顧客であり、個人なのだ。 2010年8月16日 感性創造力。

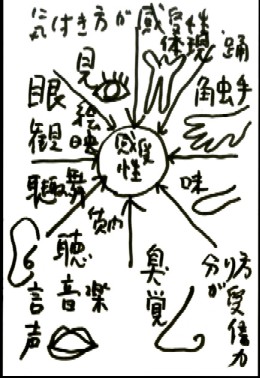

すべてニュースとして瞬時に私たちに届く時代になった。 私たちは間断なく情報のシャワーを浴びて暮らしているのである。 そこで研ぎ澄まされるものは何か。 それはトータルな感受性である。 情報が部分を超えて一個の全体をなすようになると、 その全体像を一掴みに把握しようとするようになる。 野生の動物が、風の匂いだけで危機を察知するのと同じだ。 つまり五感が鋭くなり、第六感にいたるのだ。 全員がクリエーターになる日が始まったのだ。

私は近々『感性市場戦略』という本を出す予定だが、 この本では五感、そして第六感がいかに市場を 動かし始めたかを書いている。 物理学を超えて心理学へ、そして心理学とは第六感学。

視覚がコミュニケーションの80%以上だといわれてきたが、 見て感じる力がさらに大きくなってきたということだ。 ランドスケープ、映画、コミック、ファッション、舞台、化粧、絵本、 さらにはサウンドさえ見えない感性言語である。 匂いや音、記憶や想像などの見えざるものを感性言語としてとらえた時、 新しい感性創造力の時代が始まる。

掲出してあるイラストは、私がコンセプトを思いつくたびに 書いているコンセプト絵葉書である。 コンセプト・イラストレーテッドと呼んでいる。 2010年8月13日 心が還る場所。

これを記念して表参道のレストランでイベントが開催されたので行ってみた。 シェフは遠野出身だそうである。

ご存じのとおり『遠野物語』は、岩手県遠野町に伝わる民話集で、 天狗、河童、座敷童子など、遠野の土地の風土から生まれた物語である。 『遠野物語』が、単に発刊100年を超えて、 今深い共感と興味で包まれ始めたのは、 やはり日本人の日本文化回帰志向が根底にある。 今私たちは、自分たちが何者であるかを再確認したい。 そのためには一度、自分たちの心の河を遡行してみる必要がある。 そのシンボルが遠野物語であったり、京都であったりするのだ。 東北の土着文化の中に、 忘れ去られた日本人の原点があるだろうというのは、今日の直感である。 日本人の心の故郷探しの時代が来た。 みんな、心が還る場所を探している。 2010年8月 9日 農のビジット・デザイニング。

JA京都の研修所の教室の窓から見た風景である。 私はJA京都からのご依頼で、 中堅幹部の研修をやらせていただいている。 JA京都は11万人の会員を持つ大きな農家のネットワークだ。 この時代に農家をいかに支援していくか、JAの大きな課題である。

今回は「農業観光」という視点で話させていただいた。 農業のビジット・デザイニングである。 ビジット・デザイニングとは、 そこにわざわざ出かけていく目的作りである。 観光とは、本来何か行くべき理由があって、足を運んでいただくものだ。 それが桜であっても、美しい清流であっても、 おいしい旬の食べ物であっても、ぜひ会いたい人であっても、 見事な満月の夜であっても、何でもよい。 ビジットする目的をいかにデザインするかということなのだ。 これを農業に当てはめたらどうなるかが「農業観光」の ビジット・デザイニングということだ。 農業を教えてくれるアグリ・スクール、 取れたて野菜を買えるトゥデイズ・ファーマーズマーケット、 地野菜のレストラン、アイデアはいくらでもある。

すでに顧客は先行してファーマーになってしまっている。 顧客と市場は、農業者からの提案を待っているのだ。 生命を保持する農のビジット・デザイニングこそ今待たれている。 2010年8月 6日 生き方が働き方。

当社の勉強会でもご講演いただいた 春山満氏からご著書をお送りいただいた。 春山氏は自らも難病を抱え、 それをエネルギーに社会的に活動されてきた方である。

これからの時代の最もすばらしい働き方は、 生き方が働き方と重なっていることだろう。 生き方と働き方をサラリーマンというような言葉で 分けてきた時代は終わろうとしている。

その意味から、春山氏はまさに現代の人である。 ご子息との共著ということで、 ご子息は「いまの夢は親父を超えること」と言い切っている。 親子鷹二代、ご活躍をお祈りする。 2010年8月 4日 知の軌跡。

元TBSブリタニカの編集者だった西脇礼門氏が、 麗澤大学出版会に移られて編集・刊行している 『福田恆存評論集』(麗澤大学出版会)の 第十七巻『私の幸福論』が手元に届いた。

福田恆存(1912年 - 1994年)は、 文芸批評からシェークスピア戯曲、ヘミングウェイの翻訳、 あるいは政治思想まで、精力的に知的作業を行ってきた 戦後有数の知性人である。 その思想を全二十巻にわたって出版し、 その知的軌跡を世にとどめようとする行為は、 その行為自体もまた知的である。 売れるだけが出版ではない。 世に残すこともまた出版の大きな役割なのだ。 その意味から、西脇氏の生き方そのものにも声援を送りたい。 2010年8月 2日 自然との交歓。

動きがあって癒し感があるものをお願いした。 小さな魚が自由に泳いでいる。 見事に反転して泳げることを楽しんでいるかのようだ。 同じコースを泳いでいるようで、 毎回わずかに揺らいでいるようだ。

人間にとって、やはり最大の癒しは、自然との交歓だろう。 ファジーという概念があるが、いわゆるあいまい、揺らぎである。 川のせせらぎや星の瞬きは、 確率的に決定であるようで決定でない。 常に揺らいでいるのである。 揺らがないメトロノームを見ていても、人の心は癒されない。 人間と自然の間にある「揺らぎ」こそ、 宇宙の癒しの秘密が隠されているような気がする。 |