江戸のデザイン研究・商標の第3回目は、

江戸の庶民的なお菓子「永代団子の商標」です。

団子は奈良時代に伝来した

唐菓子の一つ団喜(だんき)に由来するもので、

奈良・平安時代以降、端午や仏へのお供え物で、

彼岸や盂蘭盆・枕団子の様に仏事に供えたものが、

十五夜にも供えられたものと考えられています。

質素を旨とする農家では、くず米の粉や、

雑穀を混ぜて日常の食料にしたようです。

江戸時代になると、

飴と並んで庶民的なお菓子として食されていた団子ですが

都市部や街道筋では甘味付きの団子が作られ、

庶民の茶席や行楽の御供としても愛好され

団子を売る店や行商人も多かったたようです。

江戸名物の団子で今でも繁盛している

「根岸の羽二重団子」「向島の言問団子」や

文献に残っていて店の所在地が名称の由来と考えられるものに、

隅田川下流の永代橋際の店「永代団子」、

日本橋室町浮世小路の店「浮世団子」、

麻布飯倉片町には、亀の見せ物で評判になった「お亀団子」、

御蔵前瓦町の「丸屋大団子」、浅草芳町の「喜八団子」。

また、あやめの花の形に似ていることから

名付けられた「菖蒲団子 」などが有名で、

「団子も餅の付き合い」と言う様な諺があるように、

餅と同じように庶民の口に馴染んでいたようです。

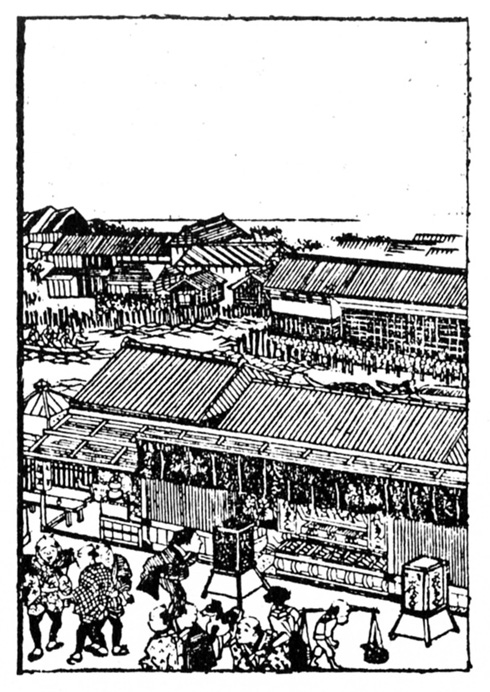

永代団子の店は隅田川にかかる永代橋の西詰、

日本橋側にあった店で2店あったそうです。

この店は夏の頃には通行人に湯・茶の接客サービスをして

たいそう賑わっていたようです。

団子は串にさして売るのが普通で、宝暦(1751−1764)のころまで

1本に5個さして5文だったそうです。

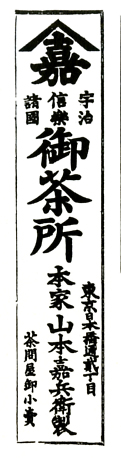

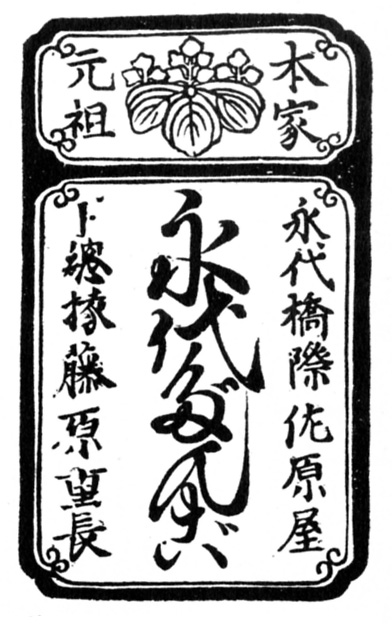

さて、永代団子の商標は、

古くから伝わる黄金比(調和的で美しい比率=約1.6対1)の

縦長のサイズでデザインされています。

商標の外側は黒枠で締め中面は白地にして天地を4分割にわけています。

上部四分の一には家紋の中では最高位と言われる

「桐紋」を中央に配しています。

この「桐紋」は統制が厳しかった「葵紋」とは異なって、

町人も使うことが許されていたようで「江戸名所図絵」には

目黒不動の飴屋「桐屋」にも五三桐の大きな暖簾が

かかっているのが描かれています。

永代団子の商標の上部には、さらに「本家」「元祖」の文字をあしらい

店の格の高さを表していると思われます。

四分の三にあたる下部の中央には「永代だんご」の

文字を大きくどっしりと据え

強さの中にリズミカルな筆跡で印象に残るフォルムを表現しています。

右には場所と店名。左には店主の名前を記して

コミュニケーションすべき要素がしっかりと押さえられています。

この商標を現代のショップアイデンティテーに起用したら

とても個性的で老舗感の高い面白いデザインが出来上がるなと感じました。

追伸:団子の好きな人は、今でも繁盛している下記の2店をご覧ください。

「根岸の羽二重団子」 http://www.habutae.jp/history/origin/

「向島の言問団子」http://kototoidango.co.jp/

江戸美学研究会では、江戸好きのメンバーを募集しています。

江戸の文化を一緒に楽しんでいただける方、ぜひ、ご登録ください。

→https://www.jlds.co.jp/ebilab/moushikomi.html