|

2010年11月30日 論客。

フェミニスト、ジェンダー研究家、社会批評家、 さまざまな呼び方があるだろうが、 私は彼女を「論客」と呼びたい。

今回お送りいただいた本は 『女ぎらい~ニッポンのミソジニー』(紀伊國屋書店)である。 「ミソジニー」という概念があって、それは女性嫌悪、 一歩踏み込んで言えば女性蔑視という意味である。 上野氏はこの「ミソジニー」という概念を切り口に、 さまざまな日本が抱えている問題を切って見せる。 相変わらずの切れ味鋭い論客ぶりである。 論を巻き起こすことくらい、今の時代にとって重要な方法もないだろう。 論が出れば、それに対する肯定論も反論も飛び出す。 だから、論争くらい健全な行為もないのである。 一方で女性のネットワーク作りにも熱心で、 論の場作りに邁進している。 論客、上野千鶴子氏の論を読んで、ぜひ参戦しよう。

2010年11月25日 なぜ。

物事の本質をまずよく考え、 それから現象や事象を見て「なぜそのようなことが起こるのか」 「なぜ人はそのように行動するのか」などの 変化を認識するということだ。 論理と直感の交錯ともいえる。

中谷彰宏氏から『なぜあの人は勉強が続くのか』(ダイヤモンド社)を お送りいただいた。 氏独自のシリーズ、「なぜ」シリーズの最新作である。 中には中谷氏ならではの慧眼にあふれた知恵が一杯詰まっている。

「なぜ」は人間が人間であるゆえの問いかけの最高峰だろう。 「なぜ」を問うことにより、人間は現在の地位を手に入れたともいえる。 しかし近年、この「なぜ」よりも「どうすれば」といった テクニック論ばかりがもてはやされているように思える。 だがパラダイム転換が進行している今、 問わなければならないのは「なぜ」である。 本質に迫らなければ分からないことばかりなのだ。 どんな問題でもまず「なぜ」からはじめよう。 「なぜ」の答えが見えたとき、打つべき手も見えてくる。

2010年11月18日 デザインの力を。

今年はそのデザイン活動も20年を迎え、 「NIIGATA IDS DESIGN COMPETITION 2010」 の大賞作ほかが発表された。 IDSとはIntegral(統合的・体系的) Designing(生活の質的向上を図る) Systems(県内の力を結集したいくつもの戦略システム) の頭文字である。 IDS大賞は「火のタマゴ」・鋳物薪ストーブで、 素朴な機能をスマートなデザインで包んだ作品である。 火のタマゴというネーミングもいい。 21年目の応募もすでに始まっている。 文化は継続の力によってその豊かさを深めていくが、 20年はその最初の節目だろう。 表層的なデザインは通用しない時代になった。 使用価値をしっかりと内包し、 今という時代の感性を踏まえたサービス精神、 気配りがデザインに求められている。 今後の新潟のデザイン活動を見守りたい。

2010年11月15日 学ぶ時代。

一度授業で学生に話してくれないか、とのご依頼があり、 お邪魔して話させていただいた。 昭和女子大学は、創学90年だそうである。 大正9年より平成22年まで、 女性の社会的自立を目指す教育は連綿と受け継がれてきた。 教育とはまさに継続、継承の賜物であり、 そこに学風が生まれ、人が育つ。 歴史はその時々の現象を越えて、人によって受け継がれていく。

仕事による自己実現のススメである。 最近、福沢諭吉の『学問のすゝめ』という本が再び注目されている。 学びが時代の前面に出てきたのだ。 おしゃれも美食も自由の象徴だが、 最大の自由は学ぶことである。 頭の中こそ、最大のおしゃれの場なのだ。 昭和女子大の繁栄と、社会の知的前進を望む。

2010年11月10日 「植材」を遊ぶ。

第92回草月いけばな展を観て来た。 今回のテーマは「花遊ぶ」で、 生け花の素材としての花、植物がコンセプトだった。 いわば「植材」である。 素材としての花、植物をいかに再編集するかが、 いけばなというものだろうが、 今回は草月流の原点回帰としての「植材」への再注目である。 家元・勅使河原茜氏の作品は勅使河原宏氏が作った陶器の船に、 見事に生けられていた。 また会場の入り口付近を男性作家でゲート演出したり、 ジュニアコーナーがあったりと、会場演出にも新味を出していた。

時代はようやく感性の時代である。 感性とは直感のことであり、美の領域はその感性によって直感的に判断される。 これは生け花もファッションも同じである。 その意味で、草月流の生け花に時代がようやく追いついてきたというべきだろう。

2010年11月 9日 キャラ、残像効果の力。

いわゆる「キャラ」と呼ばれるキャラクターは、 情報コミュニケーションの時代の中で、 ひときわ際立った存在である。 もちろん、キャラは歴史の中でいくつも生まれてきた。 浦島太郎から桃太郎まで、伝説の中で語り継がれてきたものは、 そのほとんどが「キャラ」である。 ロビンフッドもビリーザキッドも、 あるいは鼠小僧や猿飛佐助にいたるまで、 キャラとして成立した時に、 歴史の中に“永遠の残像効果”として刻まれてきた。 映像として脳裏に刻まれたものは いくつになっても消滅することがない。 映像コンテンツの凄さである。

金子満氏(映像コンテンツプロデューサー、東京工科大学大学院教授)から 『キャラクターメイキングの黄金則』(近藤邦雄共著、株式会社ボーンデジタル) というご著書をお送りいただいた。 キャラクターメイキングの基礎知識から キャラクターメイキング10の黄金則まで、 キャラクタービジネスに関わるものが知らねばならない、 言ってみれば「キャラづくりのゴールデン・コンテンツ」である。 実際体験と挑戦の中から生まれてきたコンテンツを惜しげもなく公開している。 後に続く者へのバイブルといってもいい。 ありがとう、金子さん。今後もご活躍をお祈りする。 2010年11月 8日 光と影のデザイン。

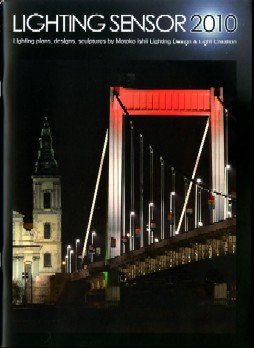

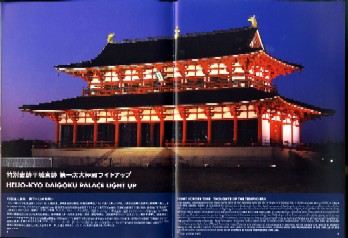

彼女の仕事の記録でもある『LIGHTING SENSOR 2010』 という冊子をお送りいただいた。 光と影というコンセプトは、視覚における大変本質的なコンセプトである。 極端に言えば、私たちは光と影だけを見て カタチや立体というものを認識しているのだ。 エッシャーのあの有名な永遠に登り続ける楼閣も、 光と影のデザインが生み出した錯覚である。 つまり私たちが見ているものすべては、 光と影の作為なのだ。 その光と影を使って、私たちがまだ見ていない光景を 描き出してくれるのが石井幹子氏だ。 平城京・大極殿が、ライティングによって鮮やかに浮かび上がる。 まさに光のスポットアートであり、フォーカスアートである。 同じく世界的照明デザイナーの娘さんの石井リーサ明里(あかり)さんとも、 一度日本・パリのテレビ対談をさせていただいた。 光と影のアートを切り開くご両人の今後のご活躍を祈る。

2010年11月 2日 と。

(社団法人日本グラフィックデザイナー協会)より 『と GRAPHIC DESIGNERS』という本が出版された。 今日、第一線で活躍するグラフィックデザイナーを 中心とした対談集である。 原研哉、長沼啓典、平野敬子、佐藤可士和などデザイナーが、 絵本作家、社会学者、詩人などと本質を突いた対話をしている。 と GRAPHIC DESIGNERS。 この「と」の前に何を置いたら、 今日のデザイナーの役割が浮かび上がってくるのだろうか。 それは都市景観かもしれないし、エコロジーかもしれないし、 コミュニティかもしれない。 グラフィックデザイナーの果たすべき役割が、 今日ほど多様化し始めた時代もないだろう。 すべてが関係性によって再編されていく今、 「と」の持つ意味は大きい。

|