|

2010年7月29日 モダンアートの泉。

これは大阪の全日空ホテルのバスルームである。 何の変哲もないただの洋式のバスルームであるが、 これをアートと見ると、風景が一変してくる。 モダンアートとは見る人の見方と意識であり、 意味を見ているのだといってもいい。 直線と曲線が無防備に交差しているだけだが、 これをキャンバスと見ると、 たちまちひとつのモダンアートが浮かび上がってくる。

マルセル・デュシャンは、便器に「泉」と名づけて展覧会に出品した。 賛否両論を巻き起こしたらしいが、 今では20世紀の最高のモダンアートとして評価が定着している。

モダンアートの泉は、あらゆるところに湧き出している。 何を見てもモダンアートの源泉という意識で見、 そこにアートを構築できれば、 たちまちあなたもモダンアーティストである。

2010年7月28日 誕生会、ありがとう。

米倉クンほかが開いてくれた。 年に1回、7月に会うということから彦星会である。 誕生日というものは、考えてみれば面白い習慣である。 人がこの世に生を受けた日を記念日として祝うのだから。 今地球上に40億人いるとすれば、40億の誕生日があるということだ。 どんな記念日も、この数には勝てないだろう。 ともあれ私の誕生日はひとつだけ、みんなありがとう。

2010年7月26日 ハワイ・ライフスタイル。

「ハワイ・ライフスタイル・ダイアリー2011」が完成した。 ハワイをテーマにして、今年で3冊目である。 モノからコトへ、時間のすごし方へ、ライフスタイルへと 時代は動いている。 生活のどの項目、つまり自分の興味に時間を割いたかが、 その人らしさを決定する。 ハワイ・ライフスタイル手帳は、 ハワイに興味があり、はじめて行くビギナー、 何回も行ってハワイ通になった人のための「テーマ手帳」だ。 そこが通常の時間表手帳と違う。 テーマ×生活=個人文化である。 この手帳を発行する意味は、 そのような個人文化の後押しをしたいと願うからだ。 下の写真はハワイ葉書である。 手帳の中にも載っている。

2010年7月22日 DESIGNED PAPER

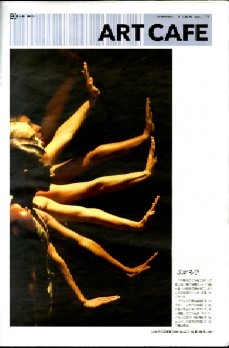

日本で初めて「デザインされた新聞」といっていいだろう。 サイズもタブロイド版で、移動する時代にはよく合うモバイル・サイズだ。 非常によく考えられた新聞で、ベーシックでシンプルでありながら、 新しい新聞のデザイン性を感じる。 私はデザインの要素を大きく「絵札」「字札」と考えているが、 この新聞は「絵札」重視である。 そこが「字札」主体の従来の新聞とは視点が違う。 雑誌と新聞の中間のような ビジュアルコミュニケーションとコンテンツづくりで、 速報性よりも文化性を重視している。 デザインとエディトリアルがニュースを飲み込んだ姿といえようか。 アートディレクターの力量を感じる。 この流れを大切に、さらにデザイン性を磨いていただきたい。

2010年7月21日 なぜ今京都なのか。

先日、日本交通公社主催の「第19回 旅行動向シンポジウム」が開かれ、 そのテーマは「京都一人勝ちから学ぶ~“創造性”が魅せる観光の時代」 というものだった。 私もパネリストの1人として参加しており、 (株)時有人社・代表取締役の清水宏一氏と共に パネルディスカッションさせていただいた。 観光客がわずか8年の間に1000万人も増加したのはなぜか、 ということである。

私の発言を引用させていただく。 「私は<回帰する時代>という言い方をしており、 とにかく新しいものが欲しいという時代から一巡して、 今は社会構造や価値観が大きく転換する時に入っており、 それがここにきて急激に顕在化している」

「こういう行動が一巡して行き着いたのが <我々は我々自身でしかない>ということ」。

「直感的に1000年の歴史を持つ京都に戻りたいと感じる」

司会の久保田美穂子さんが 「私は谷口正和先生のお話を聞く時は、 耳で一字一句を理解するというよりは、 体で感じるようにしています」とおっしゃってくださったが、 これはかなり私の本質を突いているような気がする。 このことを深く考えることは、 21世紀の観光文化経済に対する重要なテーマだと思う。 京都が分かればすべてが分かるといっても過言ではないだろう。 2010年7月14日 教え子からの手紙。

立命館大学院の教え子で、いつも私の誕生会などを 積極的に開催してくれている岸保宏氏から、 以下のようなメールをいただいた。

岸保です。 早いもので3回、このような会に恵まれ、 いい時間を過ごさせていただき、感謝しております。

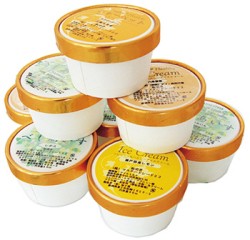

の写真等も添付して送ります。 アイスクリ-ムについては構築中であります。 こだわりは農業支援を目的に、 顔の見えるアイスクリ-ムとして、旬な野菜や果物で作っています。 おいしさと健康のバランスを最善に考え、 乳脂肪分も50%以下に落としております。

よろしくお願いいたします。

岸保 宏

彼は農業支援をテーマに、広島で野菜アイスクリームを考案、 お店も開いた。 コンセプトと着眼点は、非常にいい。 アイスクリームもお送りいただいたので食べさせていただいたところ、 野菜がうまく使われていて、大変おいしかった。

さまざま起業の時代である。 そのエンジンは社会貢献だ。 具体的な行動に踏み出した岸保氏の活躍を心より願う。

2010年7月13日 本と配信。

かなりの入場者数で、出展社も多い。 なんだか時代の熱気が渦巻いているような印象を受ける。 それは電子書籍コーナーが勢いを増しているからである。

グーテンベルクの印刷機の発明により、 それまで全ヨーロッパに千冊くらいしかなかった聖書が、 数年で一気に100万冊単位まで増えたという。 まさに知の爆発である。 今回の電子書籍出版は、 グーテンベルクの発明に匹敵するような革命であるという人も多い。

聖書のコンテンツが圧倒的だったから、 いきなり数百万部に達したのである。 電子書籍は“本の流通の仕方”の革命であることは確かだ。 本を「配信」の概念に変えていくだろう。 動画や音声、アニメやコミックとリンクしながら、 まったく新しい知の配信を開発していくだろう。 さらに配信方法の進化は、より「番組」に近づいていくに違いない。 あらゆる知的活動にとって、最後の壁は「時間」である。 24時間以上の時間はないのだ。 私は『時間単位の市場戦略』(講談社)という本で、 すべての戦略は「時間」をどう認識するかによって決まると書いたが、 電子書籍はこの『時間単位の市場戦略』を促進するかもしれない。

2010年7月12日 白磁の世界。

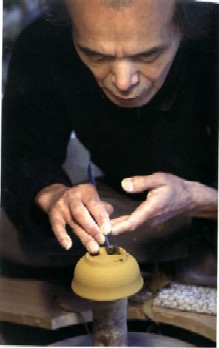

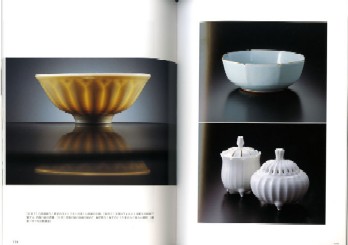

開かれていたので拝見してきた。 同氏は京焼のメッカとして知られる東山のちゃわん坂で生まれ育った、 3代同地で続く生粋の陶芸家である。 自らを「職人」と言い切り、「見てもらうものではなく、 使ってもらうものを作りたい」という。 まさに「用の美」に徹する作家精神である。

何度見ても白磁は美しい。 白磁は白色の素地(きじ)に透明な釉(うわぐすり)を施した磁器である。 中国六朝(りくちょう)時代に起こり、 日本では江戸初期の有田焼に始まったと言われている。 平凡な感想のようだが、人生は短し芸術は長し。 中国六朝時代に始まったものが、 京都の職人たちによって、連綿と作り続けられているのだ。 林紅村氏のご活躍をお祈りする。

なお林紅村氏の人と作品については 『京の着眼力』(ライフデザインブックス、弊社刊行)に カラー写真で掲載されており、今回の写真もそこから引用した。

2010年7月 9日 初めに言葉ありき。

『福原義春の言葉~私は変わった 変わるように努力したのだ』 (求龍堂)という本を出版された。 氏自身が書籍や新聞、雑誌などに掲載された記事から、 氏自身が自ら編纂されたものである。 いわば自分の言葉のアンソロジーだ。

自分を変える最大のエンジン、それは自分が変わろうと思うことである。 エンジンは自らの中にあるのであり、決して他者の中にはない。 しかし変わろうとしても変わりきれない自分は必ず残る。 だから安心して変わればいいのだ。 本書を通読しても、そこには変わらない福原氏自身の 個性や考え方が根底にあるのが分かる。 知は言葉より発して言葉に戻る。 初めに言葉ありき、である。 感銘を受けた。 2010年7月 5日 速読術。

三笠書房取締役編集長の本田裕子氏を紹介された。 同書房では「教科書」シリーズが着実に売れているようで、 『速読の教科書』という本をお送りいただいた。 速読とは魅力的なテーマである。 本をたくさん読むには、要は速く読めればいい訳で、 それには速読術を身に付けてしまえば手っ取り早い。 同書は医学博士の斉藤英治氏が提唱する「速読耳」の本である。 テープで3倍速、5倍速といった早回しを聞き、 脳を早く回転させるようにすれば、 自ずから速読できるようになるという理屈だ。 なるほど、理屈は通っている。 私も挑戦してみようか。 2010年7月 2日 謡を謡う。

謡とはご存じのとおり、能の中での台詞、歌にあたるもので、 いわば能のエッセンスだ。 武田宗典という観世流シテ方の若い能楽師が 「謡いサロン」というものを開設しており、

これがなかなか興味深いものだった。 30人程度のサロンで、 質問もできるし、実際に謡っていただくこともできる。 最後は全員で謡を謡って幕である。

体験以上に優れた学習もない。 若い芸能者が日本の伝統芸能を普及させるために、 このような体験型サロンを 各地で開催していることに強い共感を覚えた。

前列左のグレーの背広姿が私である。 |