江戸の商標、5回目は福神漬で有名な「酒悦」です。

酒悦の初代創業者「野田清右衛門」は、関ヶ原の戦いが終わり

徳川政権が江戸に幕府を置き社会が安定し始めた頃、

江戸にやってきました。

延宝3年(1675年)本郷元町に山田屋という店を構え

海産物を商っていました。

やがて店を寛永寺の門前町である上野池之端に移し、

「うに」「このわた」「のり」などを扱うと共に

香煎(大麦・米などを炒って粉としたもので、

白湯にふりかけて飲むもの、焦がしともいう)の販売でも

その名を知られ、上野近辺の寺々に出入りしていました。

商品は良質のものを扱い、更に吟味して納めたので

町中の人々に評判になったそうです。

特に東叡山、輪王寺の一門を総領する白川宮から大変高く評価され

白川宮に「酒悦」と言う名称をいただいたといわれています。

上記の商標の中央上部には商売繁盛を願う砂金袋が描かれていて、

この砂金袋が同店の商標の原点である事がわかります。

時代が明治に移り変わっても「酒悦」は益々盛況したそうです。

「福神漬」は十五代野田清右衛門によって明治10年頃発明されました。

この時の商標が下図のもので砂金袋の中には

社名である「酒悦」の文字が入っていて

商標としてのベースが出来ています。

現在の商標は、ビジュアルコンセプトである

砂金袋のフォルムを整え左右対称で

よりボリューム感のあるデザインにしています。

社名である「酒悦」は、

明治期の「悦酒」の文字位置を現代読みに変更し、

また読めるようにとルビ扱いで、

ひらがな表記も追加されています。

商標と社名ロゴによる店頭看板や暖簾の表情に

江戸時代から続く老舗のデザインが見てとれます。

追記

「福神漬」の名前の由来は原料が7種の野菜であることから

不忍池にある弁天様の七福神に因んで当時の流行作家「梅亭金鵞」が

名付けたと言われています。

また、「福神漬」は大変美味しいことからおかずがいらないので、

知らず知らずの内にお金がたまる縁起の良い漬物であり、

漬ける時に福の神も一緒に漬けているのだろうということで

「福神漬」と呼ばれるようになったとする別説もあります。

そして、カレーライスに福神漬が添えられるようになったのは

帝国ホテル、または資生堂パーラーが最初であるという説も有りますが、

本当のところは明治35年から36年頃、日本郵船のヨーロッパ航路の船の食堂で

出されたカレーライスに福神漬が添えられたのが、どうやら最初だったようです。

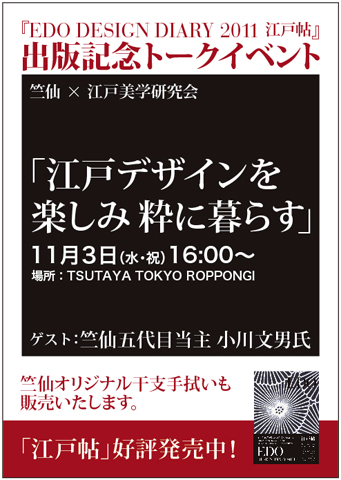

江戸美学研究会では『江戸帖 EDO DESIGN DIARY』を

制作、販売しています。

詳しくはコチラをご覧ください。⇒ http://www.jlds.co.jp/edotyo/

また、江戸美学研究会で一緒に江戸を楽しみ、

一緒に研究してくださる方の

メンバー登録もお待ちしております。

⇒ https://www.jlds.co.jp/ebilab/moushikomi.html