この季節、植物たちはみな寒さに耐え、春の訪れを待つ。

ただでさえ花の少ないこの時期に、ひと際華やかに咲く花がある。

……それは大輪のぼたんである。

そもそも冬に咲くぼたんを寒牡丹といいうが、自然環境に左右されやすく

着花率が悪いため、厳寒でも花をつけるように栽培技術を駆使して

つくられたのが冬ぼたん。そして正月の縁起花として用いらた。

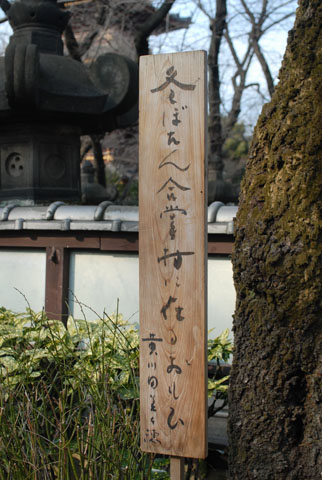

新春に華を添えるため、元旦より上野東照宮のぼたん苑では

「冬ぼたんまつり」が行われている。40種600株はなかなか壮観である。

雪がこいの中で可憐に咲く色とりどりの花をご堪能あれ。

中国原産のこの花が日本に入り、栽培されたのは8世紀頃から。

書に記されたのは枕草子がはじめ。

その後、「富貴草」「富貴花」「百花王」「花王」「花神」など、

この花の別名が示すように百花の王、高貴な花として人々に愛されたが

庶民にとっては、文字通り高嶺の花だった。

それが江戸時代に入り、栽培は盛んになり花好きな江戸の人々の目を楽しませた。

「立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花」という言葉も

江戸時代に生まれたもの。

今年の上野東照宮の冬ぼたんまつりは2月20日まで開催。

春のぼたんや芍薬もいいが、冬の景色に凛として咲くぼたんもまた格別。

火鉢にあたり、甘酒を飲みながら苑内をまわれば、

ヒマラヤサクラなども咲き、春の足音を感じさせてくれる。

江戸美学研究会で一緒に江戸を楽しみ、

一緒に研究してくださる方の

メンバー登録もお待ちしております。

⇒ https://www.jlds.co.jp/ebilab/moushikomi.html

ご好評いただいております『江戸帖 EDO DESIGN DIARY』、

書店等のお取り扱いがそろそろ終了いたします。

購入ご希望の方はコチラからご注文ください。

⇒ http://www.jlds.co.jp/edotyo/