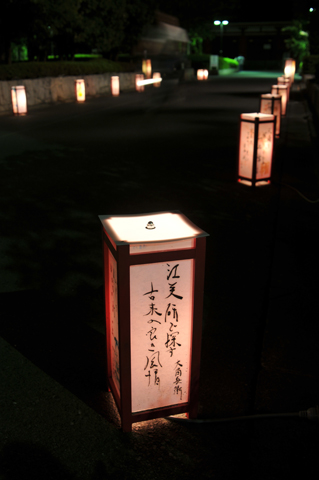

去る9月18日(土)〜10月2日(土)の期間、

浅草寺本堂西側 影向堂付近、淡島堂付近から花やしき通り、

合羽橋本通りにて浅草灯籠会が開催され、

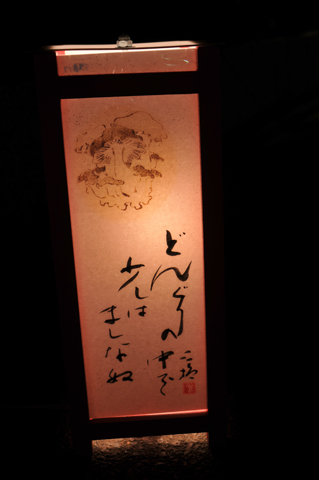

数多の灯籠には、想い思いの川柳が書かれていた。

「サラリーマン川柳」や「ペケポン」などに代表されるように

何故か川柳が今、人気だがそもそも川柳の歴史は江戸に始まる。

川柳と同じく江戸時代に流行したものに狂歌があるが、

これは短歌の伝統を踏まえながら滑稽味を出したものであるのに対し、

川柳にはその規制がない。

しかし、だからといって簡単ということじゃぁない。

言葉のセンス、洞察力と教養ガなければ川柳は詠めない。

明和期以降、撰者の柄井川柳を中心に武士から庶民にいたるまで

人気を博したが、人々はさまざまなものを対象に機智を競ったのだった。

俳句は、花鳥風月を詠みつつ人を想うという。

川柳は人の行動を詠みつつ、その裏に潜む心の矛盾をつくという。

これも100万人都市の江戸だからこそ、江戸っ子の遊び心があったからこそ

生まれた都市文芸なのだろう。

「夜になり おのが川柳 自慢する」江美研

…………………………………………………………………………………………

江戸美学研究会では『江戸帖 EDO DESIGN DIARY』を制作、販売しています。

詳しくはコチラをご覧ください。⇒ http://www.jlds.co.jp/edotyo/

また、江戸美学研究会で一緒に江戸を楽しみ、一緒に研究してくださる方の

メンバー登録もお待ちしております。

⇒ https://www.jlds.co.jp/ebilab/moushikomi.html