今回、江美研で紹介するのは、伝統工芸品「江戸切子」です。

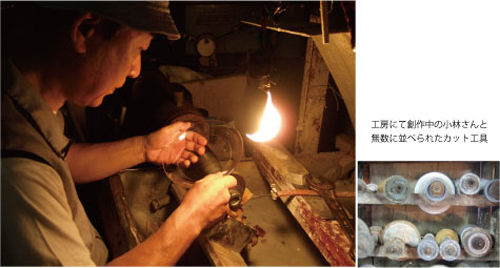

お話をお伺いに、国の伝統工芸士・小林淑郎さんの工房におじゃましました。

日本人の手によって、カットグラスが初めてつくられたのは、天保5年(1834)加賀屋久兵衛が、江戸大伝馬町で金剛砂を用いてガラスを彫刻し、切子細工の法を工夫したと伝えられています。

なぜ江戸切子が、江戸の下町に多く生まれたのかは?

ガラスの主な材料は珪石で福島県で採れたものを荒川ぞいの下町に船で運んでくることから、その荷受け場所であった今の江東区あたりから発展したものだそうです。

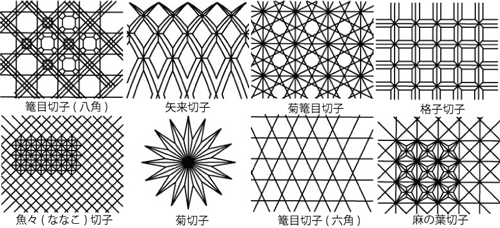

江戸切子の典型的な模様である切子模様は、魚子(ななこ)と呼ぶものが多いのですが、これはまたイギリスやアイルランドで18世紀から19世紀にかけての典型的なカット模様でもありました。

その後、これらの国々からこうしたカット模様の製品が多く我が国に入って来ていることから江戸切子のカットデザイン模様のルーツはイギリスやアイルランドにあると言えます。

「切子」と言うとすごく和風イメージですが、デザイン的には洋風イメージに感じるのはこうした背景があるんだと納得しました。

江戸切子のカット模様は魚子紋の他に、矢来紋、麻の葉紋・七宝紋・六角籠目紋・八角籠目紋・菊繁ぎ紋・菊籠目紋・菊花紋・笹の葉紋・芯無し蜘蛛の巣紋・芯有り蜘蛛の巣紋・亀甲紋・花切子ぶどうなど数十種類あります。

色彩も透明無色、青、赤、黄、茶、紫、などさまざまですが一番の人気は青色、次に赤色が好まれているそうです。

切子職人は、これらのカット模様を組み合わせて江戸切子が出来上がる訳ですが、職人一人一人がそれぞれ自分特有のカット模様の組み合わせをしているため、同じものは全くできないそうです。

一目で誰の作品か解るほど職人の個性が強く現れる江戸切子の魅力のひとつがここにあるとも感じました。

小林さんによると、

いままでは贈答品として使われることが多かった江戸切子ですが、その魅力や使い方、楽しみ方など生活者へ向けての情報発信の必要性を強く感じているそうです。

そのために、小林さんが理事長を務める東京カットグラス工業協同組合ではHPの充実化、ショールームの開設、イベントの実施など努力をされています。

組合の活動、及び小林淑郎さんの作品は以下のHPでご覧いただけます。