江戸美学研究所スタッフがさまざまな江戸のデザインに関わる識者から、

江戸のデザイン、文化について学ぶこのコーナー。

第十一回目は、前回に引き続き江戸東京博物館にて、都市歴史研究室 専門調査員の

近松鴻二さんに、江戸の長屋暮らしや、職業に見るエコの構造についてお伺いします。

6畳の空間に5〜6人が住む方法とは?

ー「住環境」や「都市環境」から見えてくるエコの構造なども教えていただけますか。

まず、江戸時代の「長屋」の様子からご紹介しましょう。江戸の人々は4畳半の部屋に、1畳半の台所と土間がついた9尺2間(3.6m×2.7m)の長屋に住んでいました。そのスペースに、一家5〜6人が住んでいたんです。

ーほぼ6畳の空間に5〜6人も住んでいたんですか!

ええ、そうです。それができたのは一つしかない部屋を時間帯に分けてうまく使い分けていたからなんです。

まず、朝起きると布団をたたんで片隅に積んで置きます。

そこで箱膳で食事をしたら、畳を外して部屋の隅に重ね、板間にするんです。

そうすると、家で仕事をする職人さんの作業場になるんですね。

この模型をご覧ください。

(長屋の中の様子。畳は部屋の隅に重ね、板間にして作業している。)

ー長屋の中で仕事をしていますね。まさに作業場です。子どもたちはこの間、どうしているんですか?

子どもたちは昼間は手習所(寺子屋)や、遊びに行ってほとんど家にいませんから、日中は父親や母親の仕事場にできるんです。

そして夜は畳を敷いて家族の居間に、さらに布団を敷いて寝室に、と一つの部屋を時間帯で使い分けていました。

一部屋がいろんな顔になるように、うまく使う。これも現代とは違う発想ですね。

現代ですと、居間・寝室・書斎など分かれていて、たとえば寝室を使うのは、結局のところ1日の1/3程度ですよね。

2/3の時間はその部屋は無駄な空間になってしまうわけです。

ところが長屋だと、一部屋を一日の間にいろんな用途の部屋にして機能的に使いますから無駄な空間になる時間がないんです。

空間を最大限に利用していたと言えますね。

都市歴史研究室専門調査員 近松鴻二さん

江戸庶民の暮らしの中のエコを、様々な視点から教えてくださいました。

ーなるほど。ところで江戸時代の長屋の家賃というのは安かったんですか?

そうですね、5〜6日間働けば1か月分の家賃が払えるくらいでしたからそんなに働かなくてもよかったんですよ。

火事は江戸の華.....そして雇用が生まれる。

そもそも、日本の家は木と紙でできていましたから、火事ですぐ燃えてしまうんです。そこから、「江戸っ子は宵越しの金は持たない」という発想にも繋がるわけです。

貸家に住み、着物や家財道具、お金もそんなに持たない。

ーなるほど。常に火災の恐れがあった。

そうです。しかし火事がマイナス面ばかりかというと、木と紙でできているので、家を建て直すことが比較的容易でしたから、火事があると雇用が創出されたという面もあります。

火災といえば、江戸時代の消火活動というのは、水をかけて火を消すのではなく「破壊消火」だったんですよ。

ー「破壊消火」とは何ですか?

今のような強力なポンプのない時代、水をかけても間に合わないので、燃え移る危険のある近くの家を壊してしまうんです。この破壊消火をしたのが「町火消し(まちびけし)」です。(下写真)

破壊して消火しますから、町火消しには建築のことをよく知る鳶職(とびしょく)の人が適任で、彼らを中心に結成されました。

彼らは、消火活動もするけれども、壊したあとは今度は自分たちの本業として、建築にも携わるわけです。

ーなるほど、それで火事から仕事が生まれると。

ええ、そうです。ここに纏(まとい)の模型があります。

纏は火を消すためのものではなく、町火消しのどの組が消火活動をしているかを周囲に知らせる目印なんですよ。

ー大きく「五」の文字が書かれていますね。たしか、纏に「め」を書いた「め組」というのもありましたよね。歌舞伎でも知られる「め組の喧嘩」というのも町火消しのお話だったような。

これは町火消しの「組」の番号です。享保3年(1718年)に、南町奉行の「大岡越前」こと大岡忠相の命により、江戸では「いろは四十八組」という48の町火消しを組織し、地域を区切って担当させました。「め組」は、その組の一つです。

長屋では「共同化」が当たり前

ー長屋にはどんな「エコスタイル」があったのでしょうか。

長屋では共同化の徹底が行われていました。

たとえば長屋の各家にはトイレがなく、住居の外に設けられた「惣後架(そうこうか)」という共同便所を使っていました。(写真左)

また、「井戸端会議」なんて言葉も生まれるとおり、現在の水道の蛇口に相当する井戸も共同ですし、浴室も湯屋(銭湯)として共同でした。

だいたい長屋は10家族程度が住めるように作られていましたが、(写真右)

その10家族が二つほどの惣後架を共同で使います。

トイレやお風呂というのは1日のうちのほんの短時間しか使いませんから、

そういうものを共同にすることで無駄がなくなるんです。

(写真左)長屋の共同便所「惣後架(そうこうか)」(左)、地下に引かれた水道の所々に作られた井戸(中央)、小さな社(右奥)。

(写真右)長屋が整然と並んでいる町の様子。

ー確かに1日のうち短時間しか使わないものは共同化したほうが効率的かもしれませんね。

それから、江戸の町は排泄物を完全にリサイクルしていましたので、町は清潔でした。排泄物は汚くて捨てるもの、という概念が江戸時代にはなく、排泄物も大切な資源だったのです。

「惣後架」で集約された排泄物は、近郊のお百姓さんが肥料として回収し、買っていきます。

化学肥料がなかった当時では、かなり質の良い肥料だったといいます。

長屋の管理人である大家(家主)さんがそれを売ってお金にしていました。

大家さんの収入の半分は、それで賄われていたと言われるほど、排泄物は高い金額で取引されていたんですよ。

それを皮肉った川柳もあるくらいです。

ー誰かに頼んで引き取ってもらう、というのではなく、排泄物が高額で売れていたとは驚きです。

リサイクル業が江戸の主流産業だった!?

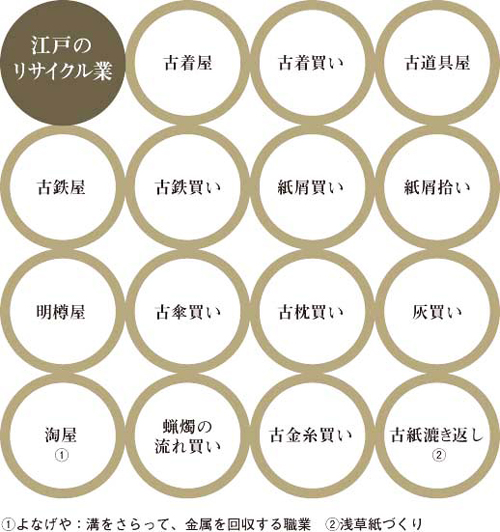

それから、江戸ではリサイクル・リユース業という産業そのものが「主要産業」のひとつだったんですよ。

ーリサイクル・リユースに関する仕事が多かった、ということですか?

そうです。たとえば、こんなにたくさんのリサイクル・リユースに関する職種がありました。(下表参照)

このうち、古着屋・古着買い・古道具屋・古鉄屋・古鉄買いの5業種の従事者が、嘉永5年(1852)6月の段階で、江戸に9,670人いたことが分かっています。

町奉行所が定期的に動向調査をしており、その記録が残っているんです。

ちなみに、同年の江戸町人の人口は574,925人(男性295,453人・女性279,472人)でしたから、その比率の高さも分かりますね。

ーなるほど、リサイクルだけでこれだけの仕事があり、人々がそれに従事していたんですね。今回は2回にわたって、江戸の循環型社会についてお話を伺いました。

江戸の人がどのように上手に「身の丈暮らし」をしていたかよく分かりました。近松さん、ありがとうございました。

江戸東京博物館

江戸東京博物館

江戸東京の歴史と文化について、豊富な資料や復元模型を通し楽しみながら学べる博物館。

5階と6階が吹き抜けになった、約9,000平米(延床面積)の常設展示室では、実物大に復元した大型模型などが展示され、江戸東京の都市と文化、生活を楽しく学ぶことができる。

また年間を通じて様々な特別展を行っている。図書館、映像ホール、映像ライブラリー、ミュージアムショップ、レストランなどもあり、一日中楽しめる博物館だ。「えどはくカルチャー」、「ふれあい体験教室」などのイベントも随時開催され、気軽に楽しめる。