すみだ川アートプロジェクト2012「江戸を遊ぶ:北斎漫画2089」に

参加することを決めてから北斎の絵を見続けたこの何ヵ月。

とにかく、何をみても上手い! そして面白い!

その発想や表現はとどまることを知らないかのよう。

だから未だまだ飽きることがない。

この感覚を多くの人に味わっていただきたいと企画したのが

今回のセミナー&ワークショップ。

見て、聞いて、切って、貼って……、想像と創造の体験楽習。

三連休の最終日、ぷらっと立ち寄って遊んでいってくださいましな。

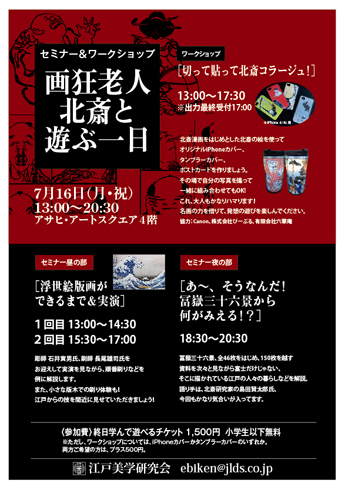

【セミナー&ワークショップ「画狂老人北斎と遊ぶ一日」】

日時:7月16日(月・祝) 13:00〜20:30

場所:アサヒ・アートスクエア4階

参加費:終日学んで遊べるチケット1,500円

小学生以下無料

※ただし、ワークショップについては、

iPhoneカバーかタンブラーカバーのいずれか。

両方ご希望の方は、プラス500円。

①ワークショップ[切って貼って北斎コラージュ!]

13:00~17:30 ※出力受付最終17:00

北斎漫画をはじめとした北斎の絵を使ってオリジナルiPhoneカバー、

タンブラーカバー、ポストカードを作りましょう。その場で自分の写真を撮って

一緒に組み合わせてもOK! これ、大人もかなりハマります!

名画の力を借りて、発想の遊びを楽しんでください。

②セミナー昼の部[浮世絵版画ができるまで&実演]

1回目 13:00~14:30/2回目 15:30~17:00

彫師 石井寅男氏、刷師 長尾雄司氏をお迎えして実演を見ながら、順番刷りなどを

例に解説します。また、小さな版木での刷り体験も!

江戸からの技を間近に見せていただきましょう!

③セミナー夜の部[あ~、そうなんだ!冨嶽三十六景から何がみえる!?]

18:30~20:30

冨嶽三十六景、全46枚をはじめ、150枚を越す資料を次々と見ながら

富士だけじゃない、そこに描かれている江戸の人々の暮らしなどを解説。

語り手は、北斎研究家の島田賢太郎氏、今回もかなり気合いが入ってます。